“단체장 견제-감시할 시도구군 의원 잘 뽑아야”

광역자치단체장 17명, 기초자치단체장 226명, 광역의원 786명, 기초의원 2898명 등 총 3974명이 6.4지방선거(민선 6기)를 통해 선출된다. 내용을 살펴보면 가장 중요한 선거가 바로 지방선거다.

따져보면 가장 중요한 선거

지방선거 투표율은 대선과 총선에 비해 현저하게 낮다. 크게 관심을 끌만한 이슈가 없는데다 잘 알려지지 않은 인물이 대거 출마하게 돼 집중력이 떨어지기 때문이다. 게다가 광역단체장, 기초단체장, 광역의원, 기초의원, 교육감, 광역비례, 기초비례 등 투표 단위 자체가 복잡하다. 15~25명에 달하는 후보자를 놓고 선택해야 하는 어려움도 투표율 저하의 요인으로 꼽힌다.

따져보면 대선보다 더 중요한 선거다. 한국매니페스토실천본부가 분석한 자료에 따르면 지난 지방선거(2010년 민선 5기) 광역단체장이 내놓은 공약은 총 2283개. 이중 1753개의 공약이 완료됐거나 이행 중이어서 공약이행률은 76.8%에 달한다. 대선이나 총선보다 높은 수치다.

광역단체장 전체 공약 이행에 필요한 재정은 470조원. 이중 250조원을 광역단체가 스스로 마련해 재정확보율은 53.3%를 기록했다. 민간자본을 미리 당겨쓰고 이자 대신 이윤을 더해 갚는 민간부채방식으로 부족분을 충당하거나, 재정 소요가 많아 감당하기 어려운 무리한 개발공약은 폐기 처분됐다.

지난 지선 공약이행 예산, 광역단체 470조원 기초단체 442조원

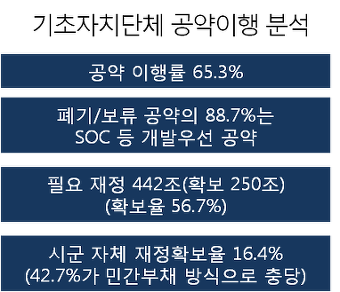

민선 5기 기초단체장이 내세운 공약은 총 11773개. 이중 이행이 완료됐거나 진행 중인 공약은 7688개로 65.3%의 이행률을 보였다. 폐기되거나 보류된 4000여개의 공약 대부분은 조성, 건립, 유치 등 개발공약이었다. 재정 확보 가능성을 감안하지 않은 ‘무지개 공약’이 많았다는 얘기다. 유권자를 현혹시켜서라도 일단 표를 얻어 당선되고 보자는 작태가 여전하다.

기초단체장들이 전체 공약을 이행하는데 소요되는 재정은 총 442조원. 하지만 지난해 12월까지 기초자치단체가 확보한 예산은 필요예산의 56.7%에 해당하는 250조원에 불과하다. 하지만 실제 기초단체가 자체적으로 확보한 예산은 이보다 크게 적다.

확보된 재정 250조원 중 기초단체 시장, 군수, 구청장들이 직접 확보한 재정은 41조원. 태반이 국비지원(73조), 광역시도비(21조), 기타(106조)로 충당됐다. 자체 확보한 41조원은 전체 공약을 이행하는 데 필요한 예산의 8%에 지나지 않는다. 재정적 측면에서 볼 때 10개 공약 중 9개가 현실성 없는 공약이라는 얘기다.

부족 예산 태반 주민 담보로 민간부채 끌어다 써

확보예산의 절반(42.7%)에 가까운 ‘기타’ 항목에 유의할 필요가 있다. 모두 민간부채다. 예산 없이 공약을 이행해야 하는 단체장들이 민간영역에서 돈을 끌어다 쓰고 그 대가로 사업권을 주고 이윤까지 보장해 주는 방식을 택한 것이다.

주민을 담보로 한 채무가 엄청나다. 광역·기초단체를 합할 경우 단체장들이 공약이행을 위해 끌어다 쓴 부채는 230조원에 이른다. 공약을 남발해 표 장사를 하고 당선된 뒤에는 주민을 볼모로 빚을 내서 단체장의 치적으로 삼는 수법이다. 주민이 ‘봉’인가.

여기를 이렇게 개발해서 집값과 땅값 올리겠다, 민자를 유치해 대형 랜드마크 사업을 벌여 지자체 위상을 높이겠다, 이런 것을 유치하고 조성해 일자리를 창출하겠다, 어떤 기업과 손잡고 테마파크를 만들어 지역 경제 활성화 하겠다, 이런 식의 실현 가능성 없는 개발공약이 여전히 판치고 있다.

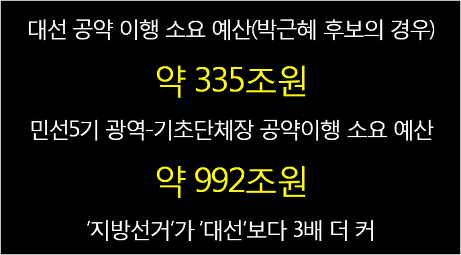

지난 지선 공약이행 소요예산 992조원, 이번엔 1000조원 넘을 듯

광역과 기초단체를 합쳐 현역 시장, 도지사, 구청장, 군수들이 내세운 전체 공약(1만4천개)을 이행하는 데 소요되는 총예산은 992조원. 이는 지난 대선 때 박근혜 후보가 내건 공약(307개)을 이행하는 데 필요한 예산 335조원의 3배에 달한다.

이번 6.4지방선거의 경우 최소 1만5천개의 공약이 쏟아질 것으로 예상된다. 이를 이행하기 위해 소요되는 예산은 민선 5기 992조원을 상회할 게 분명하다.

업자와 뒤로 ‘검은 거래’를 터놓고 화려한 개발공약을 내걸어 당선되기도 한다. 공약이 단체장의 ‘돈줄’로 활용된다는 얘기다. 당선증을 거머쥘 수 있는 유용한 수단이자 ‘돈줄’로도 활용되는 개발공약. 때문에 비리 사실이 적발돼 임기를 채우지 못하는 단체장이 수두룩하다.

단체장 견제-감시할 시도구군 의원 잘 뽑아야

단체장을 감사하고 견제하는 기구가 지방의회다. 좋은 시장, 군수, 구청장을 뽑는 것보다 바르고 정직한 사람을 시의회와 구의회로 보내는 게 더 중요하다. 감시·견제 기능이 약화될 경우 단체장들의 전횡과 비리가 기승을 부리게 될 것이다. 시민단체 활동가들이 지방의원으로 가장 적합하다는 평가가 나오는 것도 이런 이유에서다.

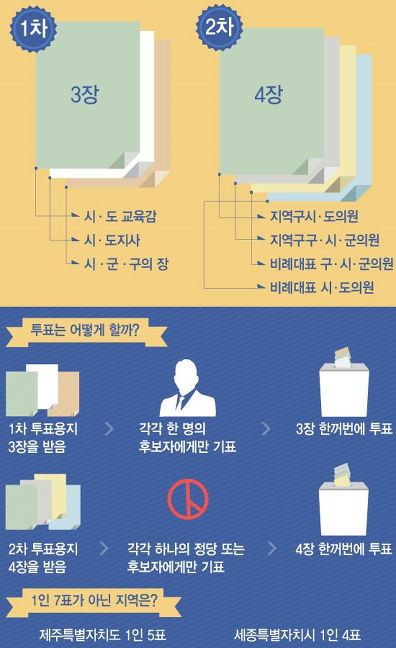

어떤 이들은 지방선거 투표가 복잡하고 혼란스럽다고 말한다. 투표용지 7장을 두 차례 나눠 배부 받고 후보자뿐 아니라 정당에도 기표해야 하기 때문이다. 3장이 배부되는 1차 투표에서는 광역시장과 도지사, 시·도교육감, 구청장·시장·군수 등에 기표해야 하고, 4장이 배부되는 2차 투표에서는 광역의원·도의원, 구·시·군의원, 비례대표 시·도의원, 비례대표 구·시·군의원을 뽑게 된다.

투표시간은 4일 오전 6시부터 오후 6시까지. 정당·후보자 관련 정보와 투표소 위치는 선거공보 혹은 중앙선관위 홈페이지에서 확인할 수 있다. 후보자 프로필을 살피는 것보다 더 중요한게 공약을 비교해 보는 일이다.

1000조원 누구에게 맡길 텐가?

중앙선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)에 접속해 ‘후보자 찾기’를 클릭하면 전체 후보자의 정보와 선거공약을 확인해 볼 수 있다. 공약을 제출하지 않은 후보도 있다. 이 경우 선택대상에서 제외시키는 게 바람직할 것이다.

공약 이행에 1000조원이 소요되는 지방선거. 방치하면 주민들만 빚더미에 앉게 된다. 좋은 시장, 도시사, 구청장, 군수를 뽑는 건 물론 단체장들을 견제하고 감시하는 데 열정을 쏟을 인물들을 시·도의회와 구·군의회로 보내야 한다.

국민 혈세로 충당되는 1000조원을 아무에게나 맡길 텐가. 그나마 적임자를 찾으려면 투표소에 가야 한다. 빠짐없이 투표해야 하는 이유가 여기에 있다. (☞국민리포터 ‘오주르디’ 블로그 바로 가기)