유묵 새겨진 추모비와 위패, 미야기현에 모셔놔

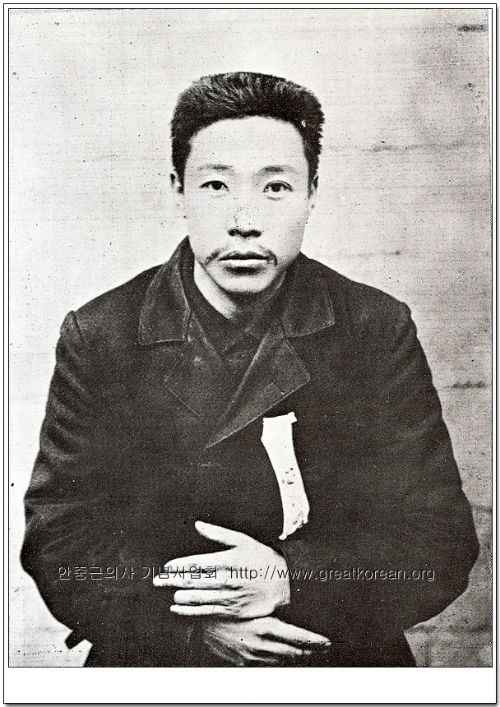

국권침탈의 원년 을사늑약의 체결 당사자인 이토 히로부미를 사살한 안중근 의사의 서거가 26일로 103주년을 맞은 가운데, 일본 내에서 그의 사상을 재평가하는 움직임이 일고 있다.

<TV조선>은 이날 일본 미야기현 구리하라시에 위치한 사찰 다이린사에 안 의사의 유묵인 ‘위국헌신 군인본분’이 새겨진 추모비와 함께 위패가 모셔있다고 보도했다.

또, 사찰 근처 마을에는 안 의사의 정신을 추모하는 현창비가 있는데 여기서는 매년 안중근 의사 탄신일인 9월 2일을 전후해 추모행사가 이뤄지고 있다.

<TV조선>은 또한, 일본 도쿄에 설립된 안중근의사연구회와 안 의사와 한일관계를 연구하는 서적이 꾸준히 출간되는 등 일본 내 안 의사를 기리는 사람들이 의외로 많다고 보도했다.

앞서 안중근 의사는 1879년 9월 2일 황해도 해주에서 태어나 삼흥학교로 세우는 등 인재 양성에 힘쓰며 독립운동가로 살아왔고, 1909년 10월 26일 하얼빈역에서 이토 히로부미를 살해하고 붙잡혀 1910년 3월 26일 여순(뤼순) 감옥에서 일본제국주의에 의해 서거(사형집행) 했다.

이토 히로부미는 일본제국주의의 상징적 인물로, 일본 내에서는 영웅으로 추앙받는 인물이다. 이토의 주도 아래 일본은 청일전쟁과 러일전쟁에서 승리를 거둔 뒤 조선의 외교권을 강탈했다.

안중근 의사는 당시 이런 이토 히로부미를 31살의 젊은 나이에 쓰러뜨렸다. 안중근 의사의 자서전인 <안응칠 역사>는 거사 당일을 이렇게 기록하고 있다.

러시아 관리들이 호위를 받으며 맨 앞에 누런 얼굴에, 흰 수염이 긴, 조그만 늙은이가 염치도 없이 감히 하늘과 땅 사이를 누비며 걸어 나오고 있었다. ‘저것이 틀림없이 늙은 도둑 이토일 것이다’라고 생각한 나는 곧바로 단총을 뽑아 들고 그의 오른쪽 가슴을 향해 통렬하게 네발을 쏘았다.

쏘고 나서 생각해보니 의아심이 크게 일어났다. 내가 이토의 얼굴을 몰랐기 때문이었다. 만일 다른 사람을 쏘았다면 거사가 실패로 돌아가고 마는 것이었다. 뒤쪽을 향해 다시 총을 겨누었다. 걸어나오는 일본인들 중에서 가장 위엄이 있어 보이는 앞장선 자를 향해 세발을 쏘았다. 그리고 만일 죄없는 자를 쏘았다면 잘못된 일이라고 생각하며 잠시 머뭇거리고 있는 사이에 달려온 러시아 헌병에게 붙잡히고 말았다.

안중근 의사는 총 일곱 발을 쏘았는데 그 중 세 발이 이토 히로부미에게 명중했다. 나머지 세 발은 일본인들에게, 마지막 총알은 불발됐다. 이토 외에 일본인 3명이 중경상을 입었다.

서거 103주년을 맞아 안중근의사숭모회 관계자는 ‘go발뉴스’에 “안 의사 순국일은 연중행사 중 가장 크다. 특히 이번엔 한국의 유족 뿐만 아니라 미국에 거주하고 있는 직계 증손자 안도용씨와 외손녀 황은주씨가 방한했다”며 “평화사상이 국내에만 머무르지 않고 일본, 중국 등 글로벌화 하는 것이 앞으로 우리가 해야 될 방향이 아닌가 싶다”고 밝혔다.

그는 “안중근 의사의 사상과 평화사상을 흠모하는 사람이 많아졌으면 한다”며 “현재 유해 발굴 사업도 정부기관과 협조해서 추진하고 있다”고 말했다.

안중근 의사는 서거 전, 동생들에게 “내가 죽거든 내 뼈를 하얼빈 공원에 묻었다가 우리나라가 주권을 되찾거든 고국으로 옮겨다오”라는 유언을 남겼다. 동생들이 유해를 찾으러 갔으나 일본은 넘겨주지 않았고, 찾지 못한 유해 때문에 서울 용산구 효창공원의 안중근 의사의 묘는 허묘다.

우리나라가 주권을 되찾거든 고국으로 옮겨다오.

나는 하늘나라에 가서도

우리나라의 독립을 위해 힘쓸 것이다.

너희는 돌아가서 동포들에게

모두 나라의 책임을 지며 국민 된 의무를 다하고

마음을 같이하고 힘을 합치어 큰 뜻을 이루도록 해다오.

대한독립의 소리가 들려오면

하늘나라에서도 나는 춤추며 만세를 부를 것이다."

(안 의사가 정근, 공근 두 동생에게 남긴 유언)