“언론, 남성 가해자에 이입하는 표현 안돼…여러 혐오발화에 대한 고찰 필요”

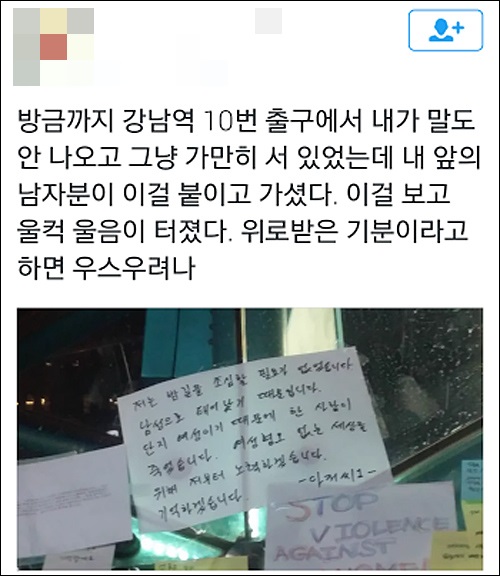

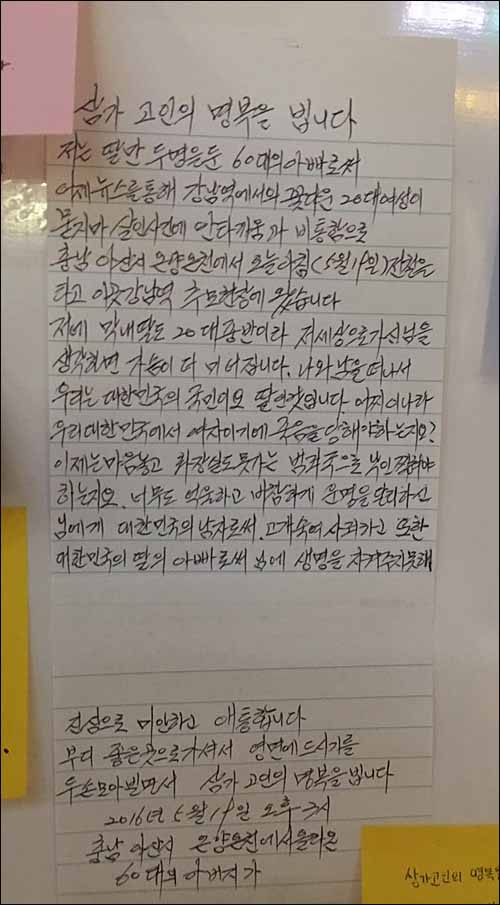

‘강남역 피살 여성’에 대한 온오프라인의 추모 물결이 이어지고 있는 가운데 ‘묻지마 범죄’가 아닌 혐오범죄에 대한 담론으로 발전시켜야 한다는 의견이 개진되고 있다.

한국여성단체연합(여연)은 19일 성명을 내고 “젠더 불평등으로 인한 여성에 대한 폭력·살해와 혐오에 대해 한국사회 모든 구성원의 책임의식과 성찰을 요구한다”고 밝혔다.

또 사회적 논의와 관련 여연은 “혹자는 성대결로 몰아가지 말라, 남성을 ‘잠재적 가해자’로 일반화하지 말라며 추모의 물결과 여성 폭력·살해에 반대하는 행동이 본인을 ‘잠재적 가해자’로 보는 것 같아 불쾌하고 불편하다고 한다”고 지적했다.

여연은 “그들의 ‘어떤 불편함’을 없애는 방법은 여성들로 하여금 “가만히 있으라”고 하는 것이 아니다”며 “혐오·차별·폭력의 고리를 끊어내고 젠더평등을 실현할 수 있도록 다방면으로 힘쓰는 것”이라고 인식 전환을 촉구했다.

또 언론 보도에 대해 여연은 “‘묻지마 살인’, ‘유흥가 화장실’, ‘목사의 꿈’, ‘여자가 무시해서’ 등의 표현을 쓰며 사건의 본질을 왜곡하고 있다”고 비판했다.

특히 “‘유흥가’, ‘목사의 꿈’, ‘여자가 무시해서’ 등 남성 가해자에 이입하는 표현을 쓴 언론 보도는 마치 피해자의 행동에 문제가 있었다고 인식하게 만드는 기존의 시각과 별반 다르지 않다”고 지적했다.

여연은 “언론은 이번 사건의 본질을 제대로 보도하여 더는 피해자가 발생하지 않도록 사회적 공론을 만들어 나가는 데 기여해야 한다”고 촉구했다.

이송희일 감독은 페이스북에서 “1998년 게이라는 이유로 잔인하게 살해된 매튜 셰퍼드라는 청년이 있다, 린치를 당하고 철조망에 묶인 채 사망했다”며 “미국에서 ‘혐오범죄’라는 담론이 형성되고, 법제화되는 데 결정적 영향을 미쳤던 사건”이라고 사례를 소개했다.

이어 ‘강남역 살인사건’에 대한 한국 사회의 반응에 대해 “경찰들이 정신질환자의 우발적 소행으로 몰고 가든, 한국 가부장제 잉여들이 난데없는 휴머니스트를 자처하며 혐오범죄가 아니라 인간 대 인간의 범죄로 해석하기 위해 발버둥치든”이라고 비꼰 뒤 “우리는 이미 알고 있다, 우리는 이미 목격자들이다”고 말했다.

이송 감독은 “이번 기회에 혐오범죄에 대한 담론 형성과 그것에 대한 법제화의 초석이 놓이길 간절히 바란다”며 “그게 살아남은 자의 몫이자, 애도다”고 밝혔다.

이에 대해 고재열 시사인 기자는 “여혐과 함께 ‘여러 혐오’에 대한 총체적인 문제제기가 있어야 할 것 같다”고 공감을 표했다.

고 기자는 “인터넷과 SNS를 통해 혐오의 주술도 널리 퍼졌다”며 “‘혐오발화’에 대한 깊이 있는 고찰이 필요한 때다”고 말했다.

홍성수 숙명여대 법학과 교수는 “사건 하나 가지고 너무 오버하는 거 아니냐고 하시는 분들도 있던데, 혐오범죄가 그만큼 심각하고 확산가능성이 높은 범죄유형이라서 그렇다”고 사건의 심각성을 지적했다.

홍 교수는 “더욱이 요즘처럼 사회 불만이 증폭될 수 있는 사회경제적 환경(예: 취업난, 불황 등)은 소수자에 대한 혐오범죄가 싹트기에 좋은 토양을 제공한다”고 우려했다.

그는 “혐오감정이 표현되고 폭력으로 나아가고, 심지어 홀로코스트 같은 대량학살로 이어지는 것은 ‘순식간’”이라며 “일단은 이런 문제에 단호하게 대처하겠다는 사회분위기 조성이 중요하다”고 강조했다.

또 홍 교수는 “강남역 사건은 그 사건 자체가 단순히 ‘한 사건’이라고 하기에는 믿기 어려울 정도로 엄청난 파급력을 보여줬다”며 “이 사건이 어떤 ‘맥락’에 놓여 있기 때문”이라고 분석했다.

홍 교수는 “즉, 이미 우리 사회가 여성혐오가 만연해 있고, 사회적 ‘힘’을 가지고 있고, 이미 여성들에게 위협이 되고 있는 상황에서, 강남역 사건은 그 ‘결과’이거나, 아니면 문제를 더욱 ‘증폭’시킨 것일 뿐”이라고 말했다.