“서로에게 상처 주는 무한 경쟁.. 공멸로 가는 지름길”

| “내가 이겨서 좋아할 때 진 사람은 눈물을 흘립니다. 상대방의 행복을 포기한 대가로 누리는 나의 행복이란 과연 좋기만 할까요?” |

텔레비전 채널을 돌리다 어떤 대담 프로에서 어떤 스님이 한 말이다. 너무나 잘 알고 있는 얘기를 이렇게 듣는 순간 머리를 한 대 쥐어 박힌 것 같은 충격을 받았다. 승자에게 박수를 보내는 데는 익숙하면서도 패자의 아픔을 외면하고 살아 온 외눈박이 사고의 부끄러움 때문이다.

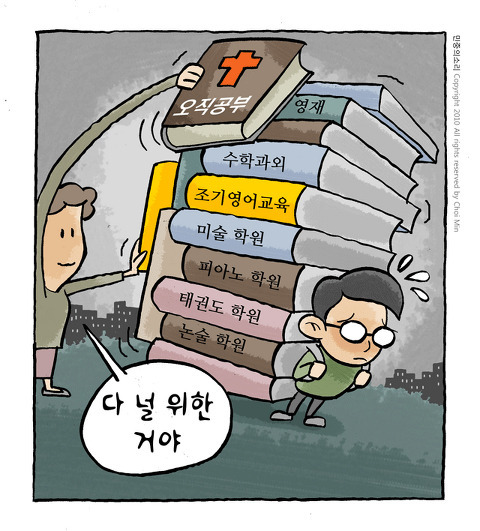

효율, 성장, 경쟁, 일등.... 언제부터인지 이런 상업주의 경쟁논리가 우리생활 깊숙이 들어와 경쟁만이 살길이라는 생존논리가 우리들의 삶의 철학이 된지 오래다. 노동시장의 유연화니, 복지제도 축소, 규제완화, 공기업의 민영화를 통한 국가경쟁력 강화라는 명분 앞에 이름도 생소한 계약제니 비정규직이니 성과급제까지 도입되면서 학교는 완전히 시장판으로 변해가기 시작했다.

무너진 교육의 책임을 교사의 능력의 우열로 가리는 교원평가제, 점수로 학교간의 우열을 서열화하고, 성과급이니 지원금으로 차등화시켜 전국의 학교와 교사, 학생을 한 줄로 세우기 시작했다. 공정하지 못한 무한경쟁에 승자의 쾌거에 박수를 보내며 그것이 당연하다는 논리... 그래서 끝없는 경쟁 지상주의로 흐르는 현실을 의심 없이 받아들여 마지막 한사람만이 살아남는 서바이벌 게임이 정당화되었다.

모든 경쟁은 선인가? ‘경쟁(競爭)이란 어떤 사람이 다른 사람과 같은 목적에 대하여 서로 이기거나 앞서려고 다투는 것’을 말한다. 여기서 경쟁이 공정한 게임이 되기 위해서는 출발점 행동이 같다는 조건이 전제되어야 한다. 그렇지 못하고 서로 다른 조건에서 시작하는 경쟁은 경쟁이 아니라 승자를 가리는 진흙탕 싸움이다.

도시에서 유명 학원강사에게 고액과외를 받은 학생과 시골에서 학원 문 앞에도 가보지 못한 학생이 수능에서 다같이 좋은 점수를 받을 수 있을까? 공병효는 그의 저서《교육받은 야만인-크리슈나무르티와의 대화》에서, 상․벌을 수단으로 한 경쟁 관계는 인간의 이기심을 조장하는 행위라고 하였다. 목적을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 경쟁이란 공정한 게임이 아니라는 얘기다.

텔레비전에서는 경쟁이 선이라는 승자 이데올로기 정당화 논리가 판을 치고 있다. 퀴즈에서부터 ‘도전 골든 벨’이며 장르가 다른 파트의 가수들이 펼치는 노래자랑, 장기 자랑, 경연대회, 육상경기를 비롯한 각종 스포츠 경기며 노인들이 나오는 농촌 프로그램에 이르기 까지 온통 경쟁 일색이다. 이런 경쟁이야 일정한 룰이 있어 패자의 고통의 대가로 누리는 행복으로 치부해 박수를 보내더라도 패자에게는 할 말이 없다.

대형마트와 동네구멍가게를 놓고 벌이는 경쟁은 공정할까? 시장사회에서 벌어지는 경쟁은 처음부터 공정하지 못한 게임이다. 승패를 가리는 경쟁이 생존의 법칙이 된 사회에서 승자지상주의 게임이란 결국 과정이 아닌 결과를 놓고 선악을 가리는 게임이다. 힘의 논리가 적용되지 않을 수 없다. 이러한 승자지상주의 힘의 논리를 국민의 기본권인 교육이나 의료에 적용되면 어떻게 될까?

교육이 상품이란다. 신자유주의 교육정책은 교육에 대한 정부의 규제를 완화, 교원계약제, 능력 있는 학교선발, 학부모와 학생에 의한 학교선택권 강화와 같은 시장경쟁원리를 교육에 도입하는 것이다. 이러한 수요자중심의 교육, 신자유주의 교육정책이 학교현장에 도입된 것은 1999년부터다. 정부는 노골적으로 교육을 상품으로 규정하고 교육부나 학교는 공급자로 학생과 학부모는 수요자라고 이름 붙였다.

고교다양화 300 프로젝트니 대학입시 3단계 자율화조치와 같은 것은 그 대표적인 교육상품화 조치로 출발점에서부터 공정하지 못한 게임을 경쟁이라는 이름으로 정당화시킨 조처다.

경쟁의 본성은 결과 지향적인 것이기 때문에, 욕망으로부터 자유스런 경쟁이란 존재하기 어렵다. 모든 사람이 자기 능력을 제대로 발휘하며 승자만이 아닌 모두가 함께 행복해 하는 사회란 불가능한 것일까? 성장지상주의가 자원의 한계에 직면하듯 승자만이 살아남는 사회에서 모든 사람이 행복한 사회란 불가능하다.

있지도 않은 오아시스를 찾아 서로가 서로에게 상처를 주는 무한 경쟁이란 공멸로 가는 지름길이다. 경쟁만이 살 길이라는 생존법칙을 철칙으로 알고 살아 온 사람들에게 이제 한번쯤 패자의 아픔을 애정의 눈으로 바라 볼 수는 없을까? 나만이 아닌 우리를 그리고 승자만이 보이는 사시가 아니라 패자의 아픔까지도 볼 수 있는 여유를 가지고 살 수는 없을까? (☞ 국민리포터 ‘김용택의 참교육 이야기’ 바로가기)

[편집자註] 이 글은 외부 필진(블로거)의 작성 기사로 ‘go발뉴스’의 편집방향과 다를 수 있습니다. ‘go발뉴스’는 다양한 블로거와 함께 하는 열린 플랫홈을 표방합니다.

- “한겨레신문, 정말 왜 이러나?”

- ‘교학사 교과서 양비론’ 안철수가 수상하다

- “유치원 교육까지 경제논리? 불쌍한 아이들”

- 한 벌에 25만원, 교복 꼭 입어야 할까?

- ‘선거 연령 19세 세계서 유일.. 부끄러운 한국’

- ‘언론인이라는 게 부끄럽지 않은가?’

- ‘7가지 죄’를 통해 본 우리들의 자화상

- “교과서 잘못 아닌 교원노조가 좌빨이라서..?”

- ‘건강보험 수가 올려주는 대신 민영화하겠다?’

- 새누리 ‘임명제’ 주장.. ‘진보교육감 막기 위한 꼼수?’

- “한겨레신문은 의료민영화를 앞당기고 싶은가?”

- 朴이 꿈 꾼 ‘국민행복시대’.. 지금 한국사회는?

- ‘한다면 한다 민영화!’.. 철도 이어 교육, 의료까지?

- 역사쿠데타 실패한 교육부는 책임져라

- 서울시 교육청, 역사 거꾸로 돌리고 싶은가?

- 朴정부, 우수교원 확보하겠다더니 시간선택제 교사?

- 국사교과서, 국정으로 바꾸겠다는 저의가 궁금하다