판타지로 마무리된 ‘미생’.. 그러나 우리가 간절히 원했던 이야기

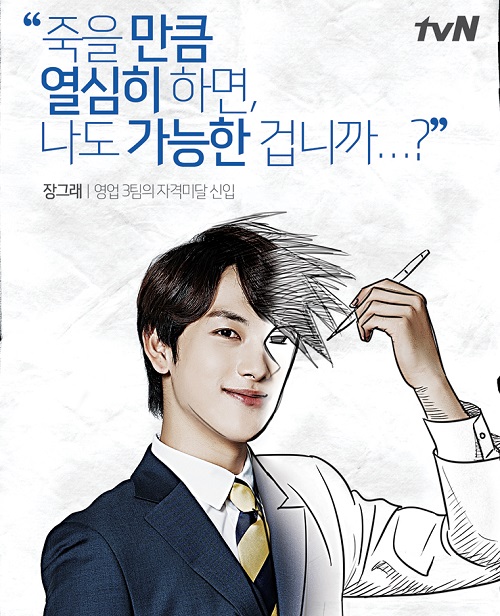

올해 우리 사회 최고의 화제작은 <미생(未生)-아직 살아 있지 못한 자>였다. 윤태호 작가의 웹툰에서 시작해 출판과 tvN의 드라마까지 온통 휩쓸었다. 대중이 가장 뜨겁게 공감한 단어였다는 뜻이리라. 그렇다. 지금, 여기는, ‘살아 있지 못한 자’들의 도시가 맞다. ‘아직’이라는 말은, 차라리 끈적끈적한 변명처럼 들린다. 아직은 아니지만 언젠가는 될 거라는 “괜한 희망”이나 다름없다. 그래서 잔인하다. 다만 ‘아직’을 떼고 나면, 우리는 말 그대로 좀비가 되고 만다.

‘아직’이라는 말이 주는 그 가느다란 동아줄마저 놓치면 어떻게 되는 걸까. 우리는 그저 버티는 중인 것일까. 언젠가는 사는 것처럼 살게 될 거라는, 언젠가는 사람답게 살 거라는 비논리적 믿음으로 말이다. 헛똑똑이라도 되어 ‘2년 계약직’이라도 좋으니 끼워 달라고 사정하는 건, 2년만이라도 유예시키고자 함이겠다. 대체 무엇을 그토록 유예시키고 싶은가? 희망인가? 절망인가?

바둑에서의 모든 ‘복기(復棋)’는 과거의 재현이다. 상황은 과거라지만, 복기하는 이유는 미래를 위해서다. 다음에 두게 될 한 판, 아니 한 수를 위한 준비다. 만일 더 이상 예정돼 있는 ‘한 판’이 없는 자라면 복기는 소용없는 짓이다. <미생>의 주인공 장그래가 한국기원을 떠난 이유다. 바둑판에는, 그를 위한 수도 판도 더 이상 마련돼 있지 않았다. 그래서 떠났다. 그렇다면, 그가 작중 몸담은 ‘원 인터내셔널’은 어떤가? 과연 계속 두게 될 ‘수’와 ‘판’이 있는 곳일까?

일단 이런 류의 기업 이름은 더 이상 존재하지 않는다. 더 이상 이런 형태의 ‘사업’이나 ‘장사’를 통해 돈을 버는 대기업은 없다. 돈이 돈을 번다. 그리고 그 돈은, 더 이상 국내에 남아 ‘내수’를 위해 쓰이거나 하지 않는다.

예전에는 분명 존재했었다. ‘거짓’으로 꾸며냈다거나 ‘조작’이라는 뜻이 아니다. 더 이상 지금은 그렇지 않다는 말이다. 과거에 그랬던 적이 있다는 건 누구나 안다. 그래서 웹툰이나 만화책, 드라마를 보면 상황이나 등장인물의 심정에 다 공감이 간다. 문제는 지금이 아니라는 데 있다. <미생> 속의 회사는 적어도 IMF 이전의 것이다. 우리는 공들여 만든 과거를 소비하고 있을 뿐이다. 작중 배경은 2012년부터라지만 실은 90년대다. 80년대 혹은 70년대일 수도 있다. 아랍도 아닌 ‘중동’이란 단어를 쓰는 이유도 거기에 있는 듯하다.

‘세계는 넓고 할 일은 많다’던 대기업 총수의 말씀과 책이 베스트셀러가 되던 어떤 지나간 시대의 공통분모가 실은 작품의 진짜 배경은 아닐까. 그 상황 속에 ‘인턴’이라는 ‘2년 계약직’이라는 지금의 첨예한 현실이 끼여 들어간 것으로 보인다. 장그래는 주인공이기에, 콘텐츠 속 세상은 그의 눈을 통해 직조된다. 어쨌든 장그래가 보여주는 <미생>의 반경 속에서, 인턴은 (대체로)그 혼자다. 같이 입사한 신입사원들은 다 ‘정직원’이다. 월급도 (시청자의 예상 보다)많다. 정직원 체계는 고스란히 (바람직하게)유지되고, 장그래는 다만 예외적인 사람일 뿐이다. 혼자만 못나서 혼자만 과거를 부정하고 싶은, 혼자만 “출옥한 장기수” 같은 상태인 ‘독특한’ 입지처럼 보인다. 고용 자체가 없는 ‘사회적 배제’ 상황으로 보이지 않는다.

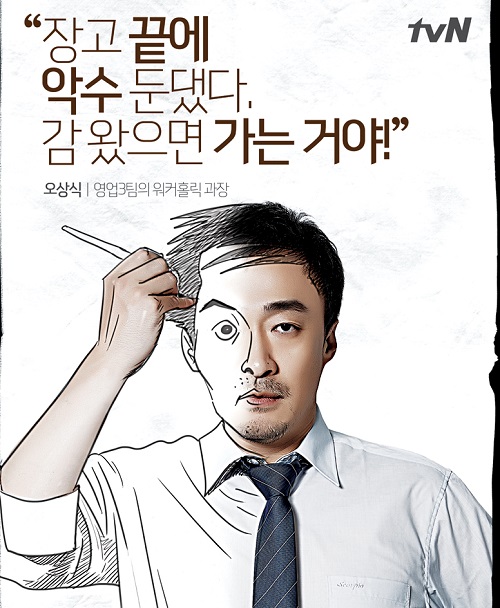

그러나 현실의 비정규직은 단수(單數)가 아니다. 보편적 다수다. 물론 정직원이라고 해서 ‘원 인터내셔널’처럼 안정적이지도 않다. 드라마 <미생>은 끝내 판타지로 가버렸다. 당연하다. 그것 외엔 대중문화 콘텐츠로써 존립할 방법이 없었을 것이다. 원작보다 더 꼼꼼하게 ‘현실적’ 묘사에 치중했다. 연기 잘하는 배우들은 살아서 펄펄 뛰었고, 특히 원작의 ‘눈 빨간’ 오상식을 덥석 안기고 싶은 상사로 살려낸 배우 이성민은 놀라울 정도였다. 디테일은 정확하게 ‘우리가 보고 싶은 것’을 보게 해주었다. 판타지가 나쁘다는 게 아니다. 미몽일지라도 그 꿈이나마 깨고 싶지 않은 우리가 간절히 원했던 이야기였을 뿐이다.

노동자 1800만 명 중에서 600만 명이 비정규직인 시대다. 최경환 경제부총리는 얼마 전 “비정규직이 보호를 못 받으니 문제다. 그러니 정규직의 보호를 철폐하겠다.”는 요지의 ‘하향평준화’ 정책 기조를 발표하기도 했다. 모두 다 ‘바닥’으로 떨어져, 모두 다 ‘미생’이 돼버리고 나면 평등한 세상인 것인가?

세계의 소득과 부는 상위 10%가 전체의 70%를 갖고 있다. 그 상위 10% 중 상위 1%가 전체의 35%를 갖고 있다. 피케티의 방한 때 한국 사회가 요동친 것은 모두 그가 정리한 이 수치를 실감하고 있어서일 것이다. 12월 2일자 <발뉴스 중계차>의 ‘정태인, 세월호 괴물을 고발한다’는 10분짜리 동영상만 봐도 일목요연하게 정리되는 진짜 현실이다. 우리나라 5대 금융지주(국민, 신한, 우리, 하나, 농협)의 주식 비중을 따지면 평균 65%가 외국인 소유라는 우리가 ‘아직’ 잘 모르는 수치 또한 엄연한 현실이다.

<미생>은 감동적이었다. 너무나 아름답고 훈훈하고 살맛나게 묘사해 놓아서 돌아가고 싶어 울컥해지곤 했던 ‘완벽한 복기’였다. 복기는 아무리 잘 분석하고 잘 재현해 봤자 실전이 아니다. 시차(時差)가 안 맞는다. 지난 12월 19일 헌법재판소의 통합진보당 해산 판결도, 어쩌면 ‘복기’일지 모른다. 1960년 이승만 정부가 진보당에 ‘정당등록취소’라는 행정처분을 내렸던 일과 비슷한 ‘복기’인 것일까. 시차가 심하게 어긋나 있다. 54년 전의 것이다. 무엇을 어떻게 해야 하는가. 아무리 억울해도 2014년을 살아나가야 하는 우리는, 태어나기 이전으로 돌아갈 수도 없는 우리는, 그럼에도 어떻게든 미생을 완생으로 이끌고 싶다. 살아 있고 싶다. 그것만이 여전히 포기할 수 없는 희망이다.